クルクミン研究室

クルクミン研究室

クルクミンの臨床効果が不確実な背景

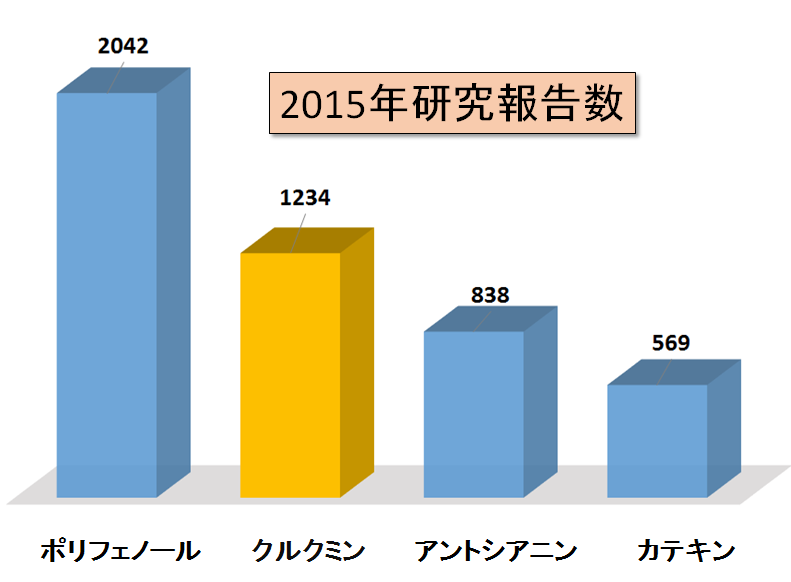

海外のデータベースであるPubMedで「クルクミン」をキーワードに検索したときに、1950年~1990年のクルクミンの研究報告は73報と他のポリフェノール等(ポリフェノール:486包報、アントシアニン:592報、カテキン:569報)と比べて少ない件数になっていますが、1990年以降の毎年の報告数は増え続けています。

特に2015年の報告数は下のグラフのとおり、非常に多い研究報告数となっています。

このようにクルクミンの研究はポリフェノール研究全体から見ても世界的に盛んに行われていると推測されています。(化学と生物 Vol.54, No.7, 500 (2016))

この理由は、クルクミンが in vitro 試験や動物試験において、多くの有用な生理活性作用を示す可能性が報告されているため、様々な疾病の予防や治療に役立てる試みが世界中で進められているからだとされています。(Aggatwal B. B. & Harikumar K. B., Int. J. Biochem. Cell Biol. 41, 40 (2009))

特に生活習慣病については予防の観点から世界中で臨床試験が進められており、2015年までに108件が進行中または完了しています。(Molecules 20, 183 (2015))

しかしながら、現状では in vitro 試験で認められる有用な生理活性が、in vivo 試験になるとクルクミンの有用性を確定づけるほどの効果が証明されておらず、その理由としてクルクミンの吸収や代謝によるものであると考えられています。

|

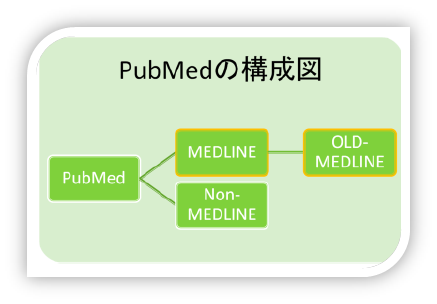

PubMed(パブメド)とは NLM(米国国立医学図書館:National Library of Medicine)内の、NCMI(国立生物化学情報センター:National Center for Biotechnology Information)が作成しているデータベース。PubMed、MEDLINEをもっと詳しく知りたいときは(NIH:アメリカ国立衛生研究所、National Institutes of Health) |

クルクミンの吸収について

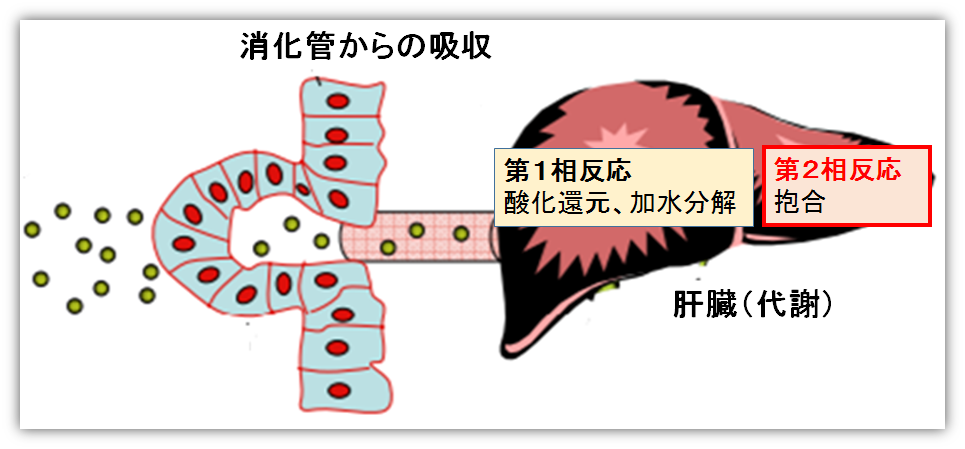

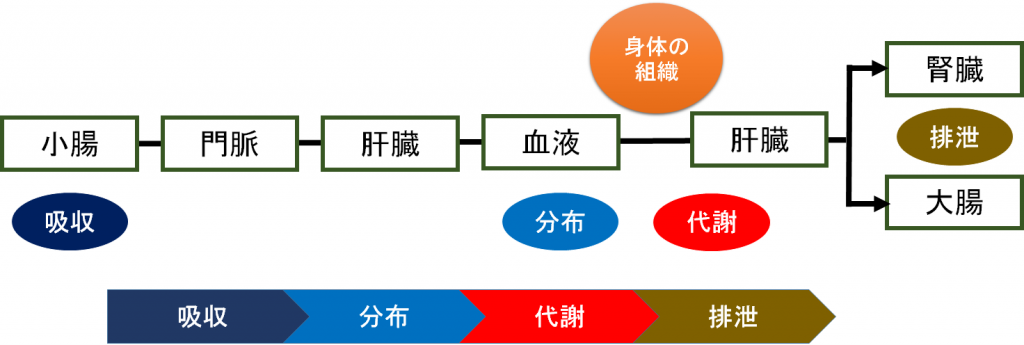

経口から摂取されたクルクミンの多くは、小腸を通過しそのまま糞便中に排泄されます。クルクミンの一部は小腸でグルクロン酸等に抱合化され、抱合化を免れたフリー(遊離型)のクルクミンとともに小腸から吸収され、門脈を介して肝臓に運ばれていきます。

さらに第一相反応による水酸化反応や、再び第二相反応による抱合化反応を受け、その後、血流に乗って生体内を循環し、体の臓器まで到達すると考えられています。

|

抱合とは 油溶性成分,毒物,薬物などの解毒排泄機構に利用される反応。多くの場合、抱合反応を受けることにより尿中や胆汁中に排泄されるが、一部では活性化により毒性の原因となる場合もある。主な抱合反応には、グルタチオン抱合、グルクロン酸抱合、硫酸抱合、アミノ酸抱合、メチル抱合、アセチル抱合、チオシアン合成がある。抱合の場所は肝臓が主であるが,腎臓でもわずかながら行われる。

・グルクロン酸抱合 (クルクミンの主な抱合反応) |

クルクミンは小腸からの吸収量は低値であるうえに、小腸や肝臓で代謝を受けるため、フリー(遊離型)のクルクミンの血流への移行は微量で検出できない量であったという報告があります。(Anal. Bioanal. Chem. 397, 1917(2010))

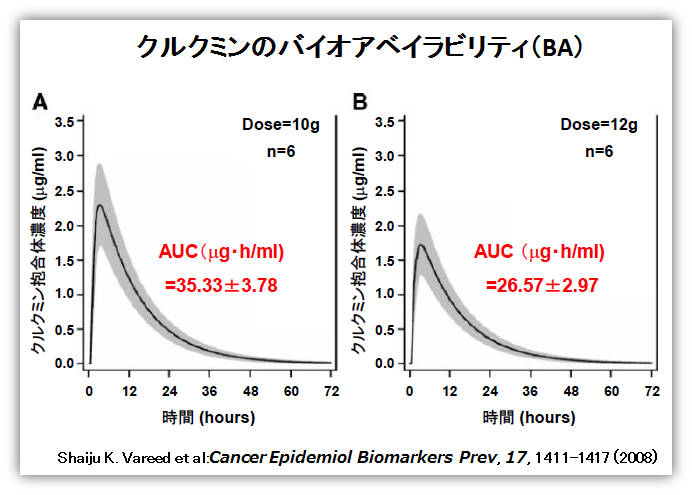

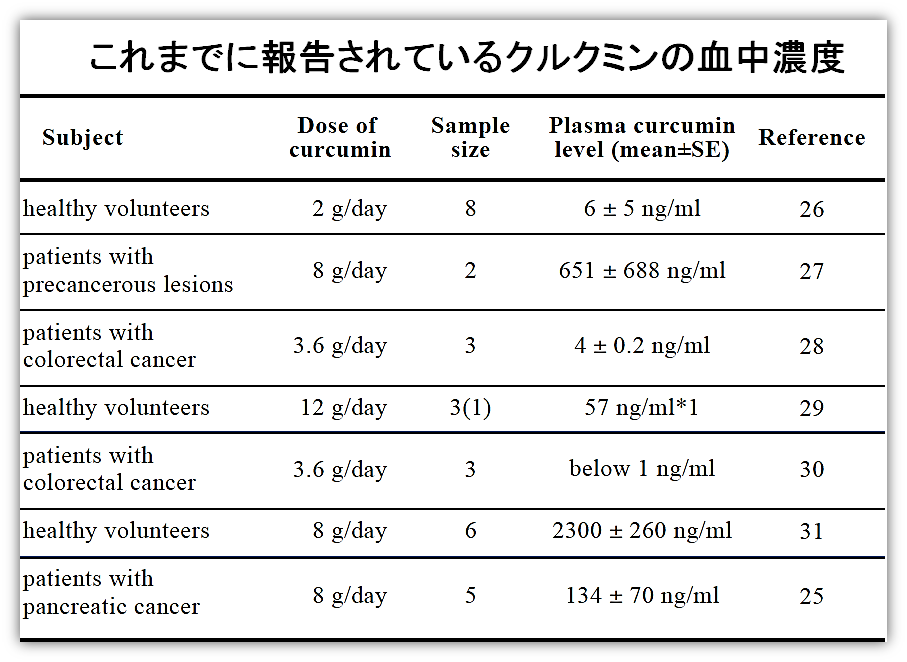

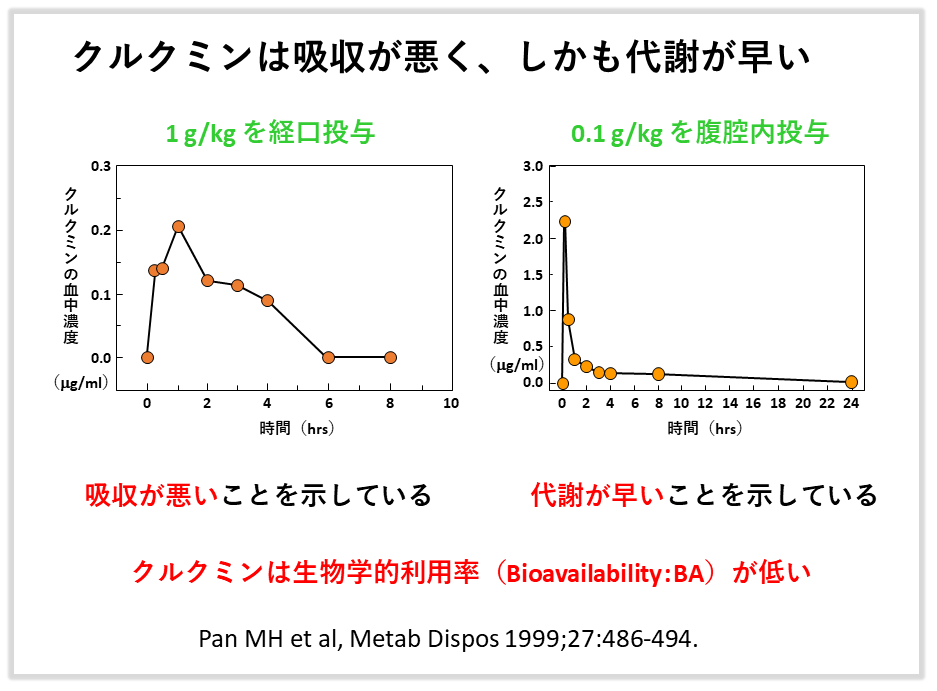

ヒトやラットでの経口投与による血漿中のクルクミン濃度を測定した報告は右図のとおりですが、クルクミンの投与量や投与形態、分析機器の精度などにより、正確な吸収量を判断するのは難しいとされています。いずれも経口投与から血中へ移行するフリー(遊離型)のクルクミンが微量であり、クルクミンの効果をヒトで十分に得るためには生物学的利用能(Bioavailability:バイオアベイラビリティ)の向上が不可欠と考えられています。

2017年の初めに報じられてた海外の研究論文では、実際にヒトがクルクミンを摂取しても、試験管や動物での実験結果から期待される効果がなかなか出ないことを伝えています。詳しくはこちら(Natureのサイト)

高齢者(平均年齢74歳)に半年間、クルクミンを摂取してもらい、プラセボ(偽薬)を飲んだ人と認知機能テストの点数を比較した結果、効果はみられませんでした。この報告ではクルクミンの効果がみられなかった理由として、クルミンが体内に摂り込まれ難い特性を持っているためであると考察しています。実際にこの研究に参加した人に、大量(2g、4g)のクルクミンを摂取してもらった結果、4gを摂取した人の血液中からクルクミンがわずかに検出されたに過ぎませんでした。

クルクミンの代謝について

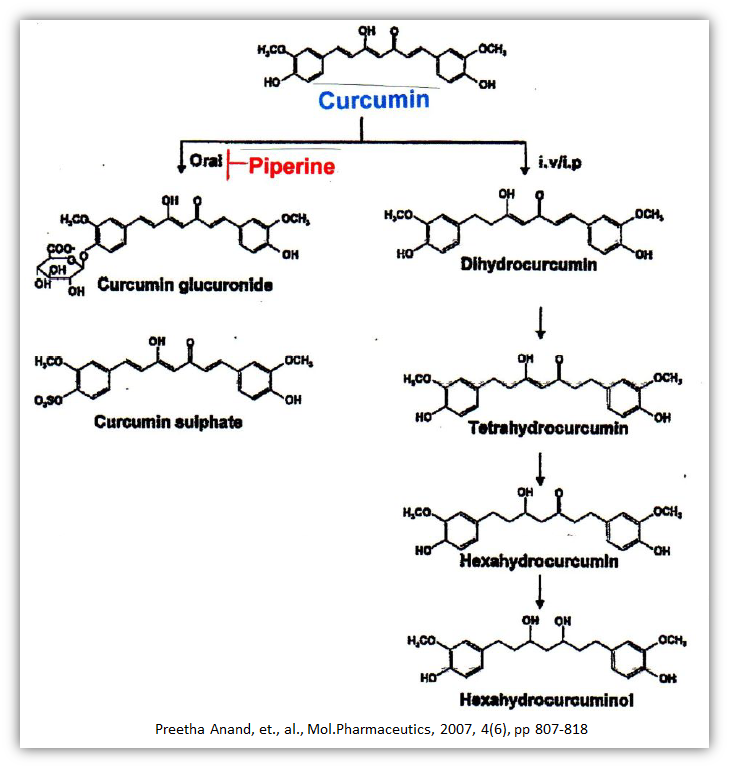

クルクミンを特に経口摂取で応用する際の問題点としてその低い生物学的利用能があげられますが,これは吸収率が低いことだけでなく、代謝されるのも早いことによるものであると報告されています。(Pan MH et al : Metab Dispos 27, 486-494 (1999), Anand P et al : Mol Pharm, 4: 807-818, 2007)

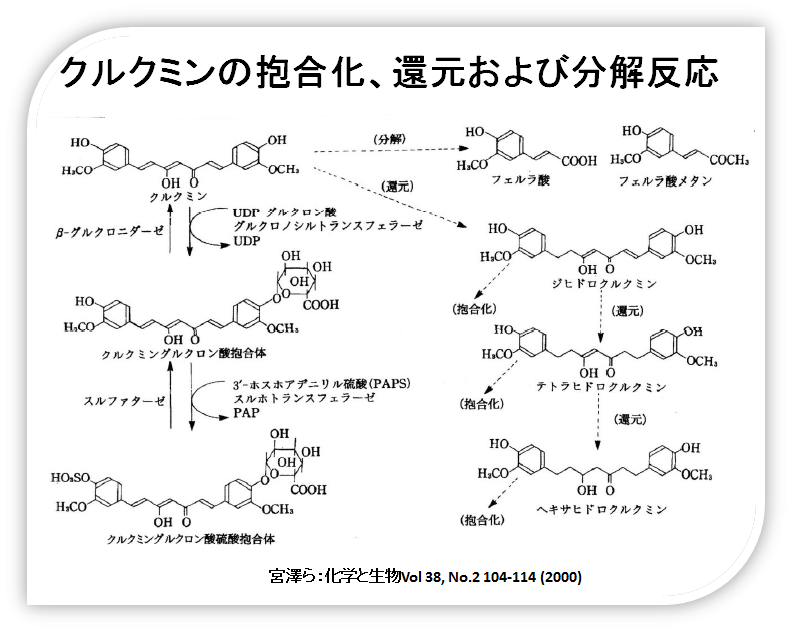

クルクミンは肝臓や小腸などで代謝され右図のとおり様々な代謝物になり、血中に移行したクルクミンのほとんどがグルクロン酸抱合体であることが報告されています。

経口投与1時間後の血漿中のクルクミン(遊離型)とグルクロン酸抱合体を測定した研究では、クルクミンの約15倍の濃度のクルクミングルクロン酸抱合体が存在したことが報告されています。(化学と生物, Vol.54,No.7.503(2016))

数多くのクルクミンの有用な生理活性は、グルクロン酸抱合体によるものである可能性を考慮する必要があると示唆されています。

クルクミンのグルクロン酸抱合体の生理活性

クルクミンのグルクロン酸抱合体は、クルクミンの活性部位がマスキングされていない構造であるため、活性が維持されている可能性が高いことが推察されます。

クルクミンは血液脳関門(BBB)を通過できるのか

健康食品に配合される機能性成分は医薬品のようにビタミン等を除いて、多くは経口摂取することになりますが、消化管からの吸収効率、消化管・肝臓での代謝(初回通過効果)の影響を受けるため、循環血液中にすべてが到達するわけではありません。

また、脳機能への効果を期待するためには、血液脳関門(Blood-Brain Barrier, BBB)を通過できるかというのは重要なことです。脳は人間でもっと重要な器官であり、脳にとって必要な物質だけを選んで採り入れます。この関門を通れる物質だけが脳に入り神経細胞をつくり神経伝達物質となって脳の活動を起こしています。

一般的には、脂溶性の高い物質は、通過できるが、水溶性のイオンなど荷電(プラス、マイナスの電荷のこと)のある物質は膜にはじかれて入れないとされています。ただし、アミノ酸、ブドウ糖など栄養素、ナトリウム、クロリド、カリウムなど神経細胞に関係あるイオン、インスリンなどは通過できるといわれています。

アセチルコリン、ドパミン、セロトニン等の神経伝達物質はそのままでは、血液脳関門を通過しないことは有名です。

脂溶性物質であるクルクミンは脳血管関門を通過して脳内に達することが報告されています。(Yang F., Lim G. J. Biol. Chem. 280, 5892-5901 (2005))

クルクミンは腸肝循環により作用が持続する

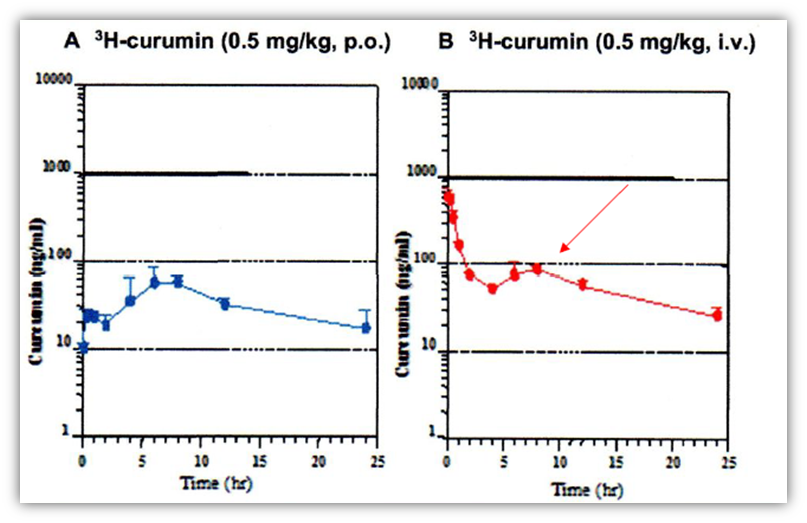

クルクミンは肝臓で代謝を受けて、胆汁から腸管に排泄されますが、一旦腸内に排泄されたクルクミンは腸管から再吸収され、肝臓に再運搬されるという、腸肝循環をする事が右図からわかります。

経口摂取(p.o.)後、約30分で最初のピークを示し、その後7時間後に最高血中濃度(Cmax)を示しています。

|

腸肝循環とは 生体物質や薬物などが胆汁とともに胆管を経て十二指腸に分泌され、腸管から再び吸収されて門脈を経て肝臓に戻るサイクル。ビタミンD3、ビタミンB12、葉酸、ビタミンB6(ピリドキシン)、エストロゲンや肝細胞で合成される胆汁酸などの効率的利用に役立っている。

|

バイオアベイラビリティ(bioavailability:生物学的利用能)

経口から摂取する機能成分は、全てが体内に移行するとは限りません。胃酸によって分解されたり腸から吸収されずに排泄され、どの程度の量が生体内で利用されるかというのは重要なことです。

摂取量のうち、どれだけの量が未変化体として体内を巡るか、これを表すのがバイオアベイラビリティ(F)であり、「投与量のうち、どれだけ未変化体として体内に入ったか」をいいます。

もし「F = 0.5 = 50%」であるなら、100mgのうち50mgしか体内に入らないことになります。バイオアベイラビリティの多くは次の三つの要素によって決定します。

・Fa:消化管吸収率

・Fq:小腸での初回通過効果

・Eh:肝臓での初回通過効果 (肝抽出率)

このように「消化管からどれくらい吸収されるか」「小腸でどれくらい代謝されるか」「肝臓でどれくらい代謝されるか」によってバイオアベイラビリティが決まります。

そして、バイオアベイラビリティは次の式で表わされます。

F = Fa × (1 – Fq) × (1 – Eh)

もし、消化管において60%吸収され、小腸において20%、肝臓において50%代謝されるなら、そのバイオアベイラビリティは「F = 0.6 × 0.8 × 0.5 = 0.24」となります。

また、バイオアベイラビリティはAUC(血中薬物濃度時間曲線下面積)からも測定することができます。

|

AUC(血中薬物濃度時間曲線下面積)とは AUC(Area Under the blood concentration-time Curve)は、血中濃度の曲線の積分値(面積)のことで、「どのくらいの濃度で、どのくらいの時間、成分(薬)が体内で作用を発揮したのか?」を示します。 AUCは、血中濃度×時間で表され、最高血中濃度(Cmax)や半減期(t1/2)の要素も含めた総合的な指標になっています。 一般的に、AUCが大きいことは薬をたくさん利用できることを意味し、具体的には高い効果が得られる、あるいは副作用が強く出るといったことを意味します。

|

食品機能成分は、それぞれの機能成分の有効血中濃度、毒性発現濃度、およびバイオアベイラビリティ指標(Cmax、Tmax、AUCなど)を知る必要があります。つまり、これらのデータが得られて、初めてそれぞれの機能成分の適正な摂取量や有効性を知り得ることになります。