クルクミン研究室

クルクミン研究室

クルクミンのうつ病との関連性について

うつ病は、単一疾患ではなく症候群であり、その病因にはストレスが大きく関わっています。遺伝的脆弱性にストレスなどの環境要因が加わり、上図(臨床精神医学, 44(7):967, 2015)のように視床下部ー下垂体ー副腎系(Hypothalamic-Pituary-Adrenal Axis:HPAaxis)を中心とした内分泌系のみならず、脳内の神経伝達物質、免疫系、炎症系などの相互作用により神経炎症が生じ、その結果、モノアミン神経系の活性低下とグルタミン酸神経系の活性亢進が生じ、神経細胞の可塑性が障害され、発症するものと考えられています。(Najar S et al, J Neuroinflammation 10:10-43, 2013)

日本うつ病学会治療ガイドラインの中で、近年、臨床現場でうつ病が多様化して治療方針が立てづらいと語られることが少なくないとあります。

「うつ病の診断基準」として、一般に DSM-5 (AmericanPsychiatric Association, 2013 の「抑うつエピソード」の診断基準 p.160-161)が用いられていますが、この診断基準に含まれる患者群は極めて多様であり、「抑うつエピソード」に基づいた確認が終了した段階で治療方針を立てることは困難であるともあります。

また、最近では、マスコミ用語である「新型(現代型)うつ病」などが、医学的知見の明確な裏打ちなく広まったため混乱を生じていることや、「抗うつ薬を含む向精神薬の有効性や安全性に関する疑義」が、再々報じられているが、向精神薬が処方されている患者の診断と評価の重要性を指摘されることは比較的少ないことも指摘されており、インターネット上に医療関係者だけでなく当事者や家族により様々な情報発信がなされているため、本コンテンツについてはクルクミン、ピペリン、ビタミンB6・ビタミンB12・葉酸とうつ病に関する事実のみの掲載にとどめたいと考えています。

「うつ病エピソード」とは、抑うつ気分や興味と喜びの喪失、活動性の減退、それによる疲れやすさの増大といった症状のことです。WHOによる疾病分類「ICD-10」には、他に以下の症状があると記載されています。

a.集中力と注意力の減退。

b.自己評価と自信の低下。

c.罪責感と無価値感(軽症エピソードにも見られる)。

d.将来に対する希望のない悲観的な見方。

e.自傷あるいは自殺の観念や行為。

f.睡眠障害。

g.食欲不振。

|

うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 Major Depressive Disorder 日本うつ病学会治療ガイドラインⅡ.うつ病(DSM-5)/ 大うつ病性障害 2016 病治療 以下の症状のうち5つ(またはそれ以上)が同じ2週間の間に存在し、病前の機能からの変化を起こしている。これらの症状のうち少なくとも1つは(1)抑うつ気分、または(2)興味または喜びの喪失である。注:明らかに他の医学的疾患に起因する症状は含まない 。

|

うつ病の治療

現在、うつ病の治療には三環系抗うつ薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(selective serotonin reuptake inhibitor : SSRI)、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 (serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor : SNRI) など、脳内神経伝達物質に関連した薬物が多く使用されており、モノアミン仮説や受容体仮説に基づいた治療が中心です。

しかし、モノアミン仮説に則った薬物が、実際の臨床場面でうつ症状改善に十分に有効であるとは言い切れない事実が次第に明らかになってきました。それはシナプス間隙におけるモノアミン濃度の上昇が抗うつ薬投与後比較的短時間に起こるにもかかわらず、抗うつ薬の効果発現は大体一週間以降に見られ、改善まで3カ月程度かかるという事実によるものです(臨床精神医学,44(7):967, 2015)。

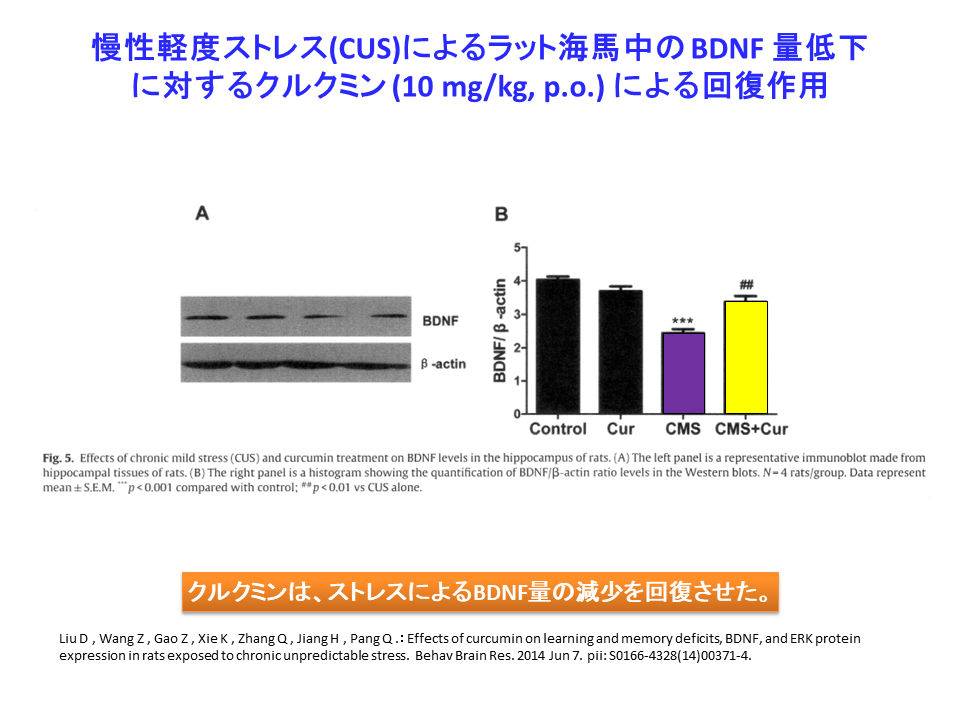

●近年ではbrain-derived neurotrophic factor (BDNF) 仮説や神経新生仮説を含んだ神経可塑性仮説が注目されていますが、これは、以下の内容がが報告されているためです。

-

1)うつ病患者の血清BDNF量は健常者に比べ減少しているが、抗うつ薬治療により健常者と同レベルまで回復すること

-

2)ラットにストレスを負荷すると血中グルココルチコイド濃度が上昇し、海馬におけるBDNF産生や神経新生により、抗うつ薬の薬理作用が抑制されるが、抗うつ薬の投与により回復すること

●もう1つ注目されている仮説は神経炎症仮説です。

これは脳内における過剰な炎症反応は、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中など様々な病気に関連していますが、うつ病においても脳内における免疫系の変化と炎症性サイトカインの上昇が観察されています。神経系は外界の刺激などによって常に機能的、構造的な変化を起こしており、この性質を一般に“可塑性”と呼んでいます。

クルクミンとうつの関係について

クルクミンの臨床応用の可能性を示唆する研究報告も散見されるようになり、いくつかの総説的文献も発表されています(Lopresti AL et al, J Psycholpharmacol 26(12):1512-1524, 2012. Angrade C, J Clin Psychiatry 75(10):e1110-2, 2014)。

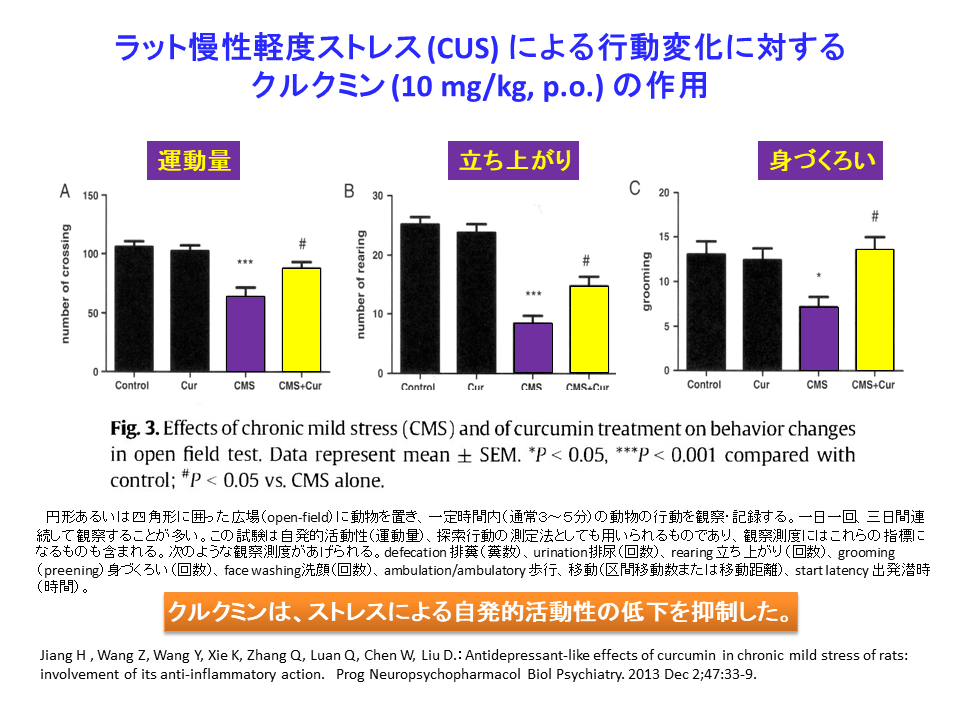

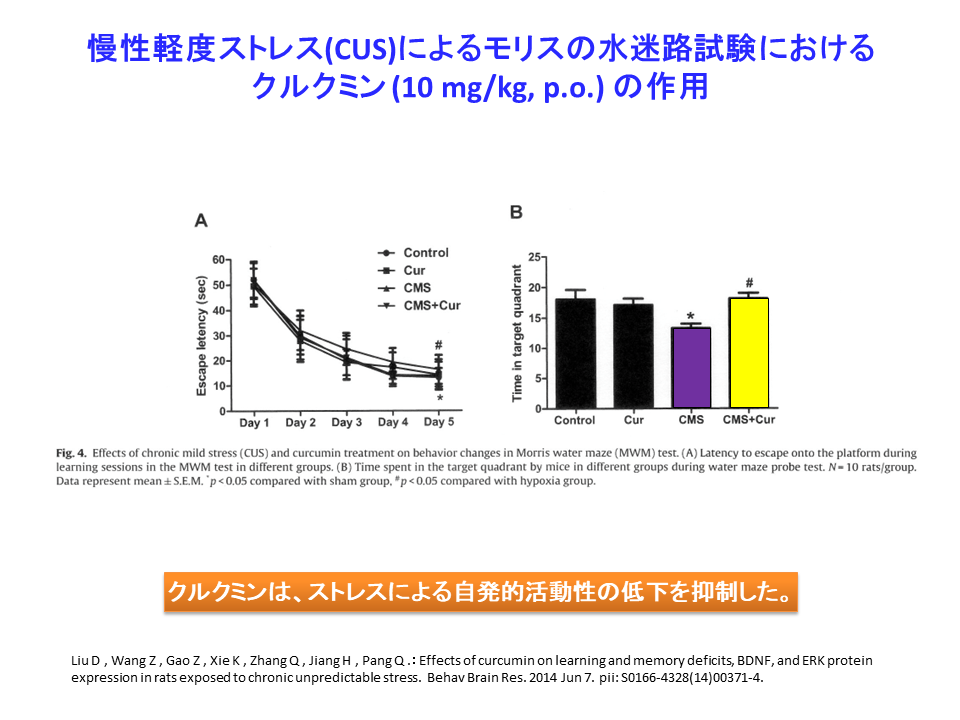

クルクミンが抗うつ様効果を持つことを示唆する動物実験は多数報告されています。動物をさかさまにつるした場合、無動時間が長いとうつ病様行動が高いと判断する実験で、クルクミンは急性投与でも慢性投与でも無動時間を減少されることを示しました(Yu Y et al, Eur J Pharmacol 518(1):40-46, 2014)。また、ストレスホルモンを3週間投与したラットのうつ病モデルでもいくつかの改善報告があります(Huang Z et al, Neurosci Lett 493(3):145-148, 2011)。

こうしたクルクミンの抗うつ様作用は、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンといったモノアミン系神経伝達物質を脳内で増やす作用、脳由来神経栄養神経因子(BDNF)などの神経栄養因子を増やす作用、ストレス応答で中心的役割を果たす視床下部ー下垂体ー副腎系の亢進を軽減させる作用、抗炎症作用、酸化ストレスやミトコンドリア障害からの保護作用、腸管透過性亢進の低下作用などによると考えられています(Lopresti AL et al, J Psycholpharmacol 26(12):1512-1524, 2012)。

うつ病モデルラットを用いたクルクミンの作用

うつ病モデルの作製法

|

強制水泳試験 |

ラットを脱出不可能な円筒状のプール内で強制的に泳がせる。脱出できないと分かり、無動状態(水に浮いているだけ)の時間が増える、それを「うつ様状態」と仮定して、抗うつ薬と考えられる物質を与え、無動時間が短くなれば効果があると判断する。 |

|

尾懸垂テスト |

動物の尾をつるしたときに動いている時間を抗うつ薬は長くする。動かなくなった状態を「うつ様状態」と考える。 |

|

学習性無力 |

動物をフットショックから逃れられない状態下に長い間置いた後、逃げる意志があればフットショックから逃れられる状態下に置く。抗うつ薬はフットショックから逃げるまでの時間や失敗回数を減少させる。 |

|

慢性軽度ストレス |

動物を繰り返し様々なストレス状態下(低温,明暗サイクルの変動、フットショック,拘束など)におくと,ショ糖要求性や性的行動が減少する。マウスでは再現性を得るのは難しい。 |

|

社会的ストレス |

動物を様々な社会的ストレス状態下(優位なオスの近くに置いたり、天敵の匂いをかがせるなど)におくと、行動異常が起こる。マウスでは再現性を得るのは難しい。 |

|

嗅球摘出 |

嗅球を摘出すると行動異常を起こし、抗うつ薬で改善する。 |

|

母子分離ストレス |

生まれてすぐに母親から分離すると行動異常を起こし、成体になっても視床下部-下垂体-副腎の系が亢進する。表現型のいくつかは抗うつ薬で改善することがある。 |

|

恐怖条件付け |

電気刺激と音(手がかり)もしくはケージ(文脈)などの組み合わせを経験すると、手がかりもしくは文脈だけで不安様の反応を示す。 |

メチオニン代謝とうつ病との関係について

アラバマ大学の研究者らは、うつ病、精神分裂症患者の赤血球を調べたところ、メチオニンアデノシル転移酵素の量が減少していることを見つけ、脳内でアデノシルメチオニン(SAMe)を十分に作っていない事を発見したことが Movement Disorders Journal で発表されました。

イギリスのロンドン、キングスカレッジ病院(King‘s College Hospital)神経科の研究チームが、うつ病と診断された患者の骨髄液に含まれるアデノシルメチオニン(SAMe)数値の検査によって、一般の人に比べて著しく低かったことなどから、ホモシステインのメチオニンおよびシステインへの変換が、スムーズに行なわれず、うつ症状を発症させていることを示したという内容です。

セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI) に不応答の大うつ病患者73例を対象にSアデノシル-Lメチオニン (SAMe) の併用(800 mg/1日2回)による無作為二重盲検臨床試験が行われ、1週ごとのHAM-D17(ハミルトンうつ病評価尺度)による心理検査が上図のような推移であったことが報告されています(Papakostas GI et al, Am J Psychiatry 167(8):942-8, 2010. doi: 0.1176/appi.ajp.2009.09081198. Epub 2010 Jul 1.)。

ハミルトンうつ病評価尺度(HAM-D)とは

「ハミルトンうつ病評価尺度(Hamilton Depression Rating Scale:HDRS)」は、1960年に英国のマックス・ハミルトン氏が考案し、その後、数回改定されていますが、現在でも用いられる有用な心理検査のひとつです。特に臨床研究においてよく用いられます。

うつ病の患者に対する臨床試験

中国の研究グループは、選択的セロトニン取り込み阻害剤であるエスシタロプラムによる治療を行っているうつ病患者をランダムに2群に分け、エスシタロプラム(5 - 15 mg/日)とクルクミン(1000 mg/日)を6週間併用した群(n=50)とプラセボを併用した群(n=50)のプラセボ対照二重盲検試験を実施しました。その結果、クルクミン併用によりHAMDおよびMADRSのいずれのうつ病評価尺度においても有意な改善がみられました(TABLE 1 参照)。また、クルクミン併用により血漿中IL-1b、TNF-a濃度の有意な低下、血漿中BDNF濃度の有意な上昇、唾液中コルチゾール濃度の有意な低下が観察されました。すなわち、クルクミンは炎症性サイトカインの産生抑制、ストレスによる視床下部―下垂体―副腎系の活性化の抑制、BDNF産生増強といったメカニズムを介して、エスシタロプラムの抗うつ効果を増強すると考えられます(Yu et al, J Clin Psychopharmacol 35:406-410, 2015)。

モンゴメリー – アスバーグうつ病評価尺度(MADRS)とは

「モンゴメリー – アスバーグうつ病評価尺度(Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale:MADRS)」は、1979年にイギリスとスウェーデンの研究者によって設計された尺度であり、HAMDの補助が意図されています。抗うつ薬や他の種類の治療による変化に対してHAMDよりも精度が高いと言われています。

うつに対するクルクミン、ピペリン、ビタミンB6・ビタミンB12・葉酸の可能性